「ウミホタル観察講座(高松市会場)」を開催しました!

- 日時 令和7年9月13日(土)19:00~21:00

- 会場 せとうちサスティナブルヨットハーバー、大的場海岸(高松寺市浜ノ町)

- 講師 安井里香氏(かがわ里海ガイド)

- 講師アシスタント 高橋真央氏(かがわ里海ガイド)、髙橋史氏(かがわ里海ガイド)

実施内容

9月13日(土)高松市浜ノ町のせとうちサスティナブルヨットハーバー及び大的場海岸にて、「ウミホタル観察講座」を開催し大人と子ども合わせて34名が受講しました。はじめに、クイズを交えながら光る海の生き物についての説明がありました。続いて、ウミホタルの生態について、イラストや図を用いて分かりやすく解説いただきました。ウミホタルは夜行性で、日中は海底の砂の中に隠れて生活しています。海の動物の死骸などを食べることから、「海の掃除屋」とも呼ばれているそうです。また、発光の仕組みについては、昆虫のホタルが体の尾部を光らせるのに対し、ウミホタルは口から吐き出す液体が海水中の酵素と反応して光るという違いがあることが紹介されました。ウミホタルが光る理由としては、外敵への威嚇、求愛、縄張りの主張、仲間への危険の知らせなど、様々な役割があるそうです。そして、ウミホタルは日本固有種であり、瀬戸内海にも生息していることから、「瀬戸内海の恵みに感謝し、大切にしていきましょう」との呼びかけがありました。

<ウミホタルの採集装置の仕上げを行いました>

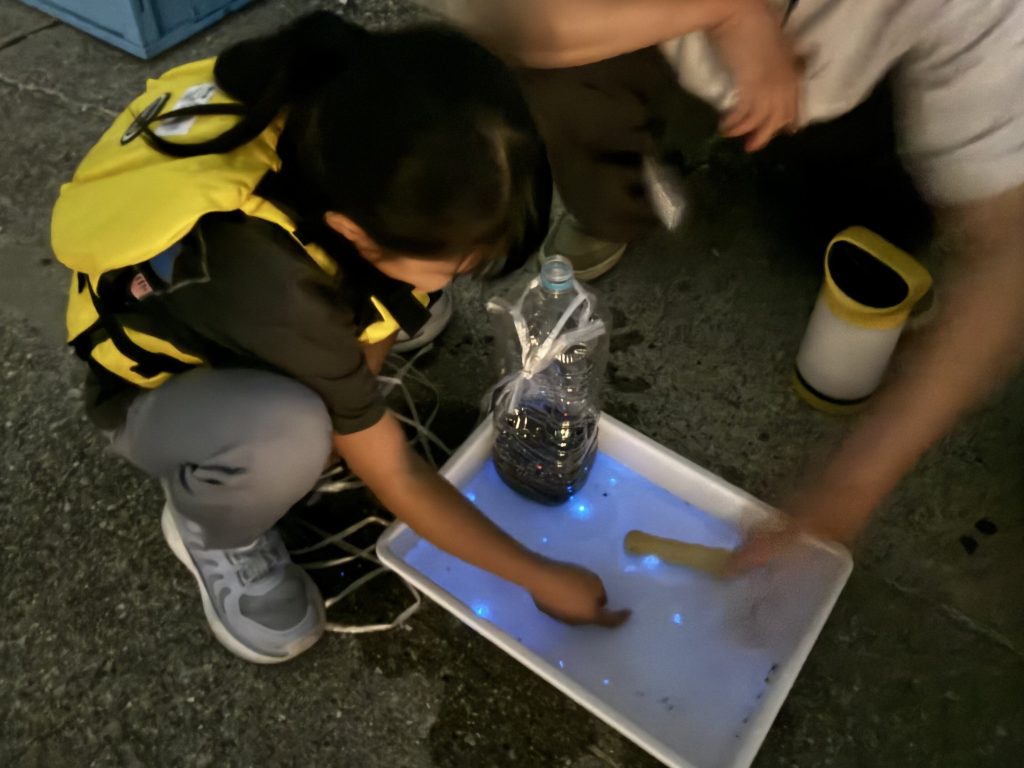

その後、ライフジャケットの正しい着用方法についてのアドバイスを受けた後、採集装置の仕上げ作業のため、受講者は大的場海岸へと移動し、ペットボトル型の採集装置に重りとなる砂を詰め、海水とウミホタルの餌となる鯛ちくわを加えました。

<ウミホタルを観察しました>

採集ポイントでは、投げ入れ方の注意事項について説明がありました。利き手と反対の手にヒモの輪を通し、利き手で採集装置を2~3メートル先へ投げ入れた後、ゆっくりと後ろに下がって静かに待ちました。約10分後、ヒモをたぐり寄せて採集装置を引き上げると、装置がうっすら青く光っている様子が確認できました。採集装置の中の海水をパレットに移し、手でかき混ぜたり写真を撮ったりしながら、大人も子どもも夢中になってウミホタルの光を楽しみました。また、採集装置に残った鯛ちくわを取り出してこすったり、パレットに氷を入れて温度刺激を与えることで、光が強くなる様子も観察できました。

続いて、講師によるデモンストレーションが行われました。ウミホタルが入ったグラスに氷水と温かい水を入れ、それぞれの発光の違いを比較しました。どちらも強く光りましたが、氷水の方が光の持続時間が長く、子どもたちからは「サイダーみたい!」という声も聞こえてきました。また、ウミホタルを掌につけて手をこすり、刺激による発光を楽しみました。

講座終了後のアンケートでは、「大人も子どもも楽しめて、分かりやすい講座だった」「こんなにウミホタルが採取できると思っていなかった。改めて瀬戸内海がきれいな海であることを実感した」「ウミホタルのいるきれいな海を今後も維持していきたい」といった感想が寄せられ、ウミホタルの観察を通じて、海の大切さに気づくきっかけとなる、大変有意義な学びの場となりました。